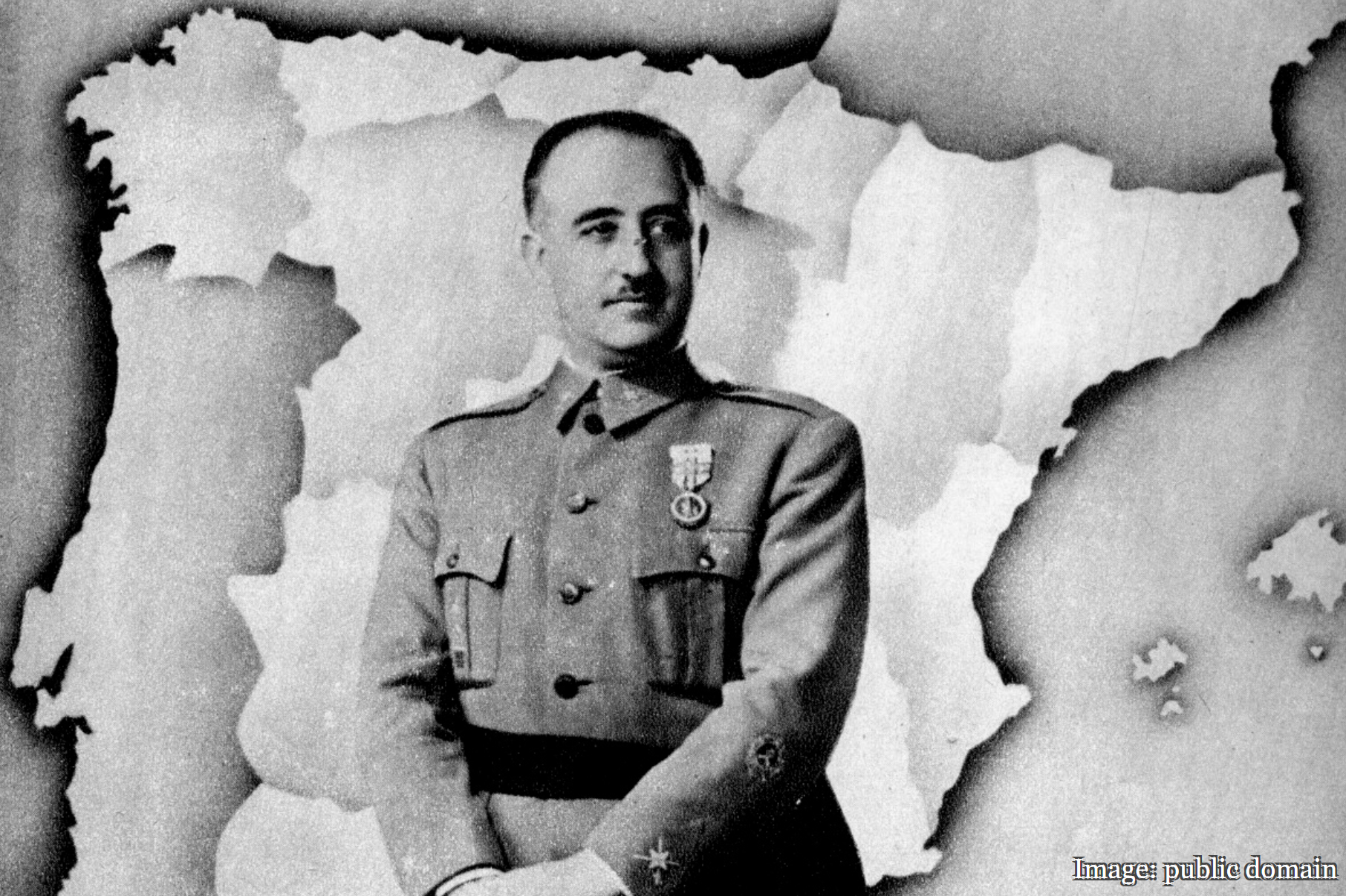

Este 20 de novembro marca o 50º aniversário da morte do ditador Franco, uma das figuras mais sinistras e desprezíveis da história espanhola. Mas ele não era mais do que o representante da casta militar e da classe social que o elevou à sua posição: os grandes banqueiros, industriais e latifundiários espanhóis. Somente através de uma repressão implacável, com centenas de milhares de mortos e assassinados na Guerra Civil e nos 40 anos posteriores de ditadura, a burguesia espanhola conseguiu esmagar os anseios revolucionários de uma classe trabalhadora que buscava na revolução socialista a maneira de combater o fascismo e resolver seus problemas de miséria, exploração e sofrimento.

[Publicado originalmente em comunistasrevolucionarios.org]

Para saber mais sobre a chamada «transição para a democracia» após a morte de Franco, recomendamos vivamente «A Grande Traição», de Alan Woods, que combina a experiência direta do autor durante esse período, entrevistas originais, material documental abundante e análise marxista.

Hoje, todos (ex-franquistas, liberais e políticos profissionais da esquerda oficial) se congratulam pela «democracia» e pela «maravilhosa» transição democrática que se deu após a morte do ditador. Tão exemplar foi essa «transição» que, entre 1976 e 1982, ceifou a vida de 198 pessoas (trabalhadores e jovens militantes, ativistas comunitários, advogados trabalhistas, militantes de esquerda e nacionalistas bascos) às mãos da polícia, da guarda civil, de membros do exército e de bandos fascistas protegidos pelo aparato do Estado. Isto dá-nos um assassinato a cada 11 dias, durante 6 anos consecutivos.

Não é surpreendente que a esquerda integrada ao regime, representada pelas direções do PSOE e do PCE, aprove o que aconteceu na Transição, devido à sua responsabilidade direta na mesma. Mas chama a atenção que sejam os herdeiros do franquismo, como o Partido Popular – fundado por sete ministros franquistas – e o Vox, que aparecem como os maiores defensores deste período da nossa história e da Constituição de 1978.

Há algo que não bate certo na «exemplar» Transição que nos contaram, quando aqueles que celebram com mais entusiasmo o que aconteceu naqueles anos são os que nunca condenaram o golpe fascista de Franco nem os crimes da ditadura.

A ditadura morreu nas ruas, não na cama

A realidade é que, embora o ditador tenha morrido na cama, a ditadura morreu nas ruas. A conquista das liberdades democráticas foi obra única e exclusiva das lutas da classe trabalhadora em primeiro lugar, e também das mulheres, dos estudantes e das reivindicações pelos direitos democráticos-nacionais na Catalunha, no País Basco e na Galiza.

Essas liberdades não foram trazidas por personalidades como o rei Juan Carlos ou o ex-presidente do governo Adolfo Suárez. Nada mais patético do que pintar como heróis da democracia aqueles que foram promovidos às mais altas responsabilidades do governo desde a própria ditadura franquista.

Juan Carlos foi nomeado sucessor de Franco pelo próprio ditador em 1969 e jurou os princípios do «glorioso» Movimento Nacional (a declaração de princípios fascistas que deu início ao golpe militar de Franco) na sua tomada de posse como rei em 22 de novembro de 1975.

Adolfo Suárez, antes de ser nomeado por Juan Carlos como presidente do governo em julho de 1976, tinha sido secretário nacional do Movimento Nacional, o partido único do regime franquista. Em nenhum momento, nem Juan Carlos nem Suárez emitiram uma única queixa, uma única crítica, nos anos anteriores à morte do ditador, pela falta de liberdades no nosso país.

Não houve qualquer protesto por parte destas pessoas contra as torturas nas esquadras, contra os trabalhadores assassinados pela polícia nas greves ilegais, nem contra as condenações à morte dos últimos governos do ditador.

Essas afirmações são ainda mais patéticas e falsas hoje em dia, após a publicação das memórias desse canalha e patife chamado Juan Carlos de Bourbon y Bourbon, oficialmente o nosso «rei emérito». Este canalha, que já não tem nada a esconder, despeja nestas páginas o seu ódio pela esquerda do regime, que acusa, por razões que desconhecemos, de o ter exilado de facto do país.

Na realidade, Juan Carlos foi exilado pelo ódio e desprezo popular em relação à sua figura, expressos em inúmeras manifestações e sondagens de opinião. Tal como os seus antepassados: o seu avô Alfonso XIII e a avó deste último, Isabel II, a classe dominante mostrou-lhe a saída por corruptos e ladrões, a fim de salvar o seu sistema. E no caso de Juan Carlos, para salvar a própria monarquia. É verdade que o ex-monarca desfruta de um «exílio dourado», pago pelos contribuintes espanhóis, nas «exemplares» democracias governadas por seus bons compadres, os sátrapas do Golfo Pérsico.

Assim, Juan Carlos afirma sem rodeios que: “Se pude ser rei, foi graças a ele [Franco]”. E opina sobre o carniceiro fascista, sem corar: “respeitava-o enormemente, apreciava a sua inteligência e o seu sentido político”. Juan Carlos não fica por aqui e diz abertamente que: “Nunca deixei que ninguém o criticasse na minha frente”.

Aqui se mostra a verdadeira face deste patife e, de certa forma, a verdade do que aconteceu. Mas aqueles bajuladores, a começar por Felipe González e Santiago Carrillo (os líderes daquele período do PSOE e do PCE, respetivamente), que adulavam servilmente o Bourbon por «trazer a democracia», e que conheciam a verdade, levarão eternamente gravado na testa o estigma da infâmia.

Quem realmente tinha medo durante a Transição?

Há uma parte particularmente irritante da versão «oficial» da Transição que permeou os discursos das direções da esquerda ao longo destes 50 anos e que continua a ser repetida com insistência: que «não foi possível conseguir mais»,

«foi preciso aceitar a monarquia», «foi preciso acordar a amnistia dos crimes do franquismo», «foi preciso deixar em paz os grandes empresários que apoiaram a ditadura», «não foi possível depurar o aparelho do Estado de juízes, militares, torturadores e colaboradores da ditadura», «foi necessário pactuar a Constituição de 1978» porque «havia medo» na maioria da população, medo «da continuidade da ditadura e de um golpe militar da ‘ala dura’ do franquismo».

Discordamos radicalmente desta mentira descarada. Se realmente «havia medo» na maioria da população, por que razão o bando franquista precisava de fazer concessões democráticas relevantes? Não seria mais plausível

concluir que, se o setor decisivo do regime franquista se viu obrigado a fazer concessões democráticas, foi porque o medo estava realmente do seu lado?

Apresentamos alguns dados que corroboram esta posição. O facto mais significativo da luta contra a ditadura foi o papel da classe trabalhadora. Desde o início da década de 1960, os trabalhadores espanhóis deram origem a um movimento grevista sem precedentes na história sob um regime ditatorial. Na curva ascendente da luta grevista, podemos ver o seu processo de tomada de consciência: no triénio 1964/66, houve 171 000 dias de trabalho perdidos em conflitos laborais; em 1967/69: 345 000; em 1970/72: 846 000 e em 1973/75: 1 548 000. Posteriormente, após a morte de Franco, o movimento grevista adquiriu dimensões inéditas: de 1976 a meados de 1978, foram perdidos nada menos que 13 240 000 dias em conflitos laborais.

A principal força motriz destas lutas foi a CCOO, dirigida pelo PCE. Em 1975, a CCOO tinha conquistado, a partir do interior do sindicato franquista (o chamado Sindicato Vertical), a representação maioritária dos trabalhadores nas grandes empresas. Os acordos laborais do regime franquista foram quebrados pela ação direta dos trabalhadores, que elegeram os seus próprios representantes através do que se chamava «Comissões Representativas». E tudo isto numa situação de ditadura!

Paralelamente, entre 1975 e 1977, foram criadas centenas de Associações de Moradores em toda a Espanha, que eram organizações populares de massa nos bairros operários e vilas, com dezenas de milhares de participantes, que lutavam contra as condições e infraestruturas deficientes dos bairros populares. Também aqui o PCE era a força determinante.

Todas as superestruturas sobre as quais se apoiava o antigo regime – como o exército e a Igreja – estavam em crise e fragmentadas. Um exemplo disso foi a criação, em agosto de 1974, de forma clandestina, da União Militar Democrática (UMD), formada por dezenas de oficiais e suboficiais do exército espanhol contrários à ditadura franquista. No momento da sua desarticulação (julho de 1975), chegavam a ter 200 membros, entre oficiais e suboficiais, com ramificações até na Guarda Civil. E se este era o ambiente em setores da oficialidade, podemos imaginar o ambiente que havia na tropa. Na Igreja Católica, um número crescente de clérigos de base simpatizava com as lutas operárias e os movimentos de esquerda, deixando os salões paroquiais para todo o tipo de reuniões clandestinas. A Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) e a Juventud Obrera Católica (JOC), criadas pela Igreja para propagar a religião nos bairros operários, viraram à esquerda nas suas abordagens, a ponto de considerarem o «socialismo» como o verdadeiro ideal cristão.

A verdade é que, sempre que os setores «ultra» do franquismo avançaram para a repressão sangrenta (Vitoria em março de 1976, Montejurra em maio de 1976, os crimes contra os advogados trabalhistas na rua Atocha, em Madrid, em janeiro de 1977, ou a Semana pela Anistia no País Basco, em maio de 1977), provocaram uma radicalização e uma resposta insurreccional entre a classe trabalhadora e a juventude, e foi isso – e nada mais – que deu origem à luta interna dentro da burocracia franquista, na qual se impôs o setor «reformista» da mesma. Os sindicatos operários e os partidos de esquerda só foram legalizados devido ao pânico do governo de Suárez e dos grandes empresários perante uma explosão popular após os crimes da rua Atocha, em Madrid.

Na verdade, na Espanha de 1975-1977 estava a incubar-se uma crise revolucionária semelhante à que ocorreu alguns anos antes na Grécia e em Portugal. Uma tentativa de golpe militar naqueles anos teria provocado uma explosão revolucionária. As tentativas de um setor do aparato franquista de impulsionar esse caminho refletiam simplesmente a sua perda de contacto com a realidade, e por isso foram afastados.

O papel das direções da esquerda

Devemos dizer claramente: não foi a força da reação, mas a traição das direções da esquerda (PCE e PSOE) as responsáveis por que a luta das massas contra o regime franquista não culminasse numa transformação radical da sociedade espanhola em linhas socialistas.

O regime e a monarquia careciam de autoridade. Os grandes empresários, temerosos de uma explosão revolucionária, transferiram capitais e divisas para o exterior, o que provocou inúmeros encerramentos de fábricas e um aumento galopante do desemprego. Se os dirigentes do PCE e do PSOE tivessem convocado uma Assembleia Constituinte revolucionária, que elegesse um governo alternativo ao oficial, isso teria tido um apoio maciço.

As bases para convocar essa Assembleia Constituinte eram organismos que já existiam: as Comissões Operárias representativas das empresas, as Associações de Moradores e as assembleias de estudantes nas universidades e institutos. O que era necessário era estendê-las ao conjunto das empresas e das cidades e vilas do país. Uma Assembleia Constituinte de delegados eleitos nesses organismos de base teria sido um milhão de vezes mais representativa do que o parlamento surgido das eleições semidemocráticas de junho de 1977.

Nestas eleições, impediu-se o voto dos jovens entre 18 e 21 anos (2 milhões) e dos emigrantes espanhóis (1 milhão), que eram votos majoritários para a esquerda, e deu-se um peso desmedido à representação das províncias mais despovoadas para diluir o peso das grandes cidades onde se concentrava a classe operária.

Na verdade, a esquerda PSOE-PCE-PSP obteve mais votos do que a direita UCD-AP, mas esta última conseguiu a maioria absoluta dos deputados e senadores! que depois elaboraram a Constituição de 1978.

A verdade deve ser dita. Os dirigentes do PCE e do PSOE aceitaram participar em eleições semidemocráticas, em vez de apelarem ao boicote das mesmas, porque tinham acordado previamente com Suárez que fosse a UCD (União de Centro Democrático), o partido dos ex-franquistas «convertidos» à democracia, que pilotaria a «transição», incluindo a preservação da monarquia. Um governo de esquerda PCE-PSOE-PSP, que teria vencido amplamente se as eleições tivessem sido verdadeiramente democráticas, teria sido submetido a uma pressão insuportável vinda de baixo a favor da proclamação da república, da purga radical do aparelho do Estado e da aplicação de medidas socialistas de expropriação. E isso era a última coisa que Carrillo e González desejavam fazer.

Um governo da classe trabalhadora, dos setores progressistas da classe média, da juventude, das nacionalidades históricas, teria sido seguido por milhões. Com o poder demonstrado pelo movimento operário na época, uma greve geral indefinida bem preparada e organizada, inundando as ruas com milhões de trabalhadores, teria paralisado qualquer tentativa de golpe ou repressão popular. As forças repressivas teriam-se dividido ao meio, com um setor decisivo na base da polícia e do exército passando para o lado dos trabalhadores. Uma transição relativamente pacífica para o socialismo poderia ter ocorrido, com a nacionalização dos setores fundamentais da economia por meio de organismos populares democráticos de base e com a proclamação de uma república democrática com as máximas liberdades, incluindo o direito à autodeterminação para as nacionalidades históricas, que teriam optado esmagadoramente por permanecer em uma união voluntária de repúblicas socialistas ibéricas.

Infelizmente, os líderes da esquerda não tinham a menor confiança na classe trabalhadora e nos demais setores populares em luta. Uma responsabilidade particular cabe aos líderes do PCE, que naquela época tinham uma posição hegemónica no movimento operário, nas associações de moradores e na juventude.

O mais grave foi que os líderes do PCE e do PSOE não utilizaram a força colossal mobilizada por milhões de trabalhadores, mulheres, jovens, profissionais, pequenos proprietários empobrecidos e intelectuais progressistas, não só para garantir um regime socialista democrático, mas nem sequer para alcançar uma democracia avançada: manteve-se a monarquia herdada do franquismo com a sua bandeira odiada, manteve-se intacto o aparelho franquista com as suas centenas de fascistas, torturadores e assassinos, aceitou-se a «unidade indissolúvel» da Espanha sob a vigilância do exército franquista, etc. Os dirigentes operários e da esquerda também endossaram todo tipo de “pactos sociais” e económicos (como os Pactos da Moncloa) que colocavam todo o peso da crise capitalista daqueles anos sobre os ombros das famílias operárias. Tudo isso levou a um refluxo da mobilização social e a uma profunda decepção e desmoralização política que durou décadas.

A Constituição de 1978 não foi um «contrato social» assinado amigavelmente entre duas partes da sociedade, mas sim o resultado de uma traição política às expectativas de uma mudança revolucionária por parte da maioria social. Foram as direções da esquerda, fundamentalmente do PCE, que inventaram a história do «lobo vem aí» sobre o perigo de um golpe militar se as reivindicações populares fossem longe demais, que foi usada para conter e frustrar o processo revolucionário que estava a incubar no seio da sociedade espanhola.

O aparelho do Estado: o franquismo sem Franco

A farsa e a fraude da chamada «Transição» expressam-se melhor do que nada no aparelho do Estado que temos atualmente, que é uma herança direta e não depurada da ditadura franquista, apesar dos 50 anos de «democracia» que se passaram. Ao contrário do que aconteceu em Portugal e na Grécia nos anos 70, ou mesmo na França ou na Itália no final da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma importante depuração, ainda que parcial, de militares, polícias e juízes envolvidos nas ditaduras militares e fascistas, em Espanha não houve uma única depuração individual. Pelo contrário, a maioria deles foi promovida nos seus cargos durante os anos de «democracia», incluindo torturadores policiais.

Este foi o caso do polícia Antonio González Pacheco, mais conhecido como Billy El Niño, que alcançou enorme fama pelas torturas que aplicou na Brigada Político-Social – o ramo policial especializado em perseguir os «crimes» políticos – e que nunca pagou por isso. Outro caso famoso é o do torturador José Sainz González, Pepe «el gordo», que se tornou o primeiro diretor-geral da Polícia da «democracia» e recebeu inúmeras condecorações. Nos anos 80 do século passado, o governo de Felipe González nomeou-o delegado do Ministério do Interior no País Basco, onde acumulou uma longa série de denúncias por tortura de militantes de esquerda, nacionalistas, sindicalistas e manifestantes sem filiação política. Outro torturador condecorado na democracia foi Manuel Ballesteros García, comissário honorário da Polícia, famoso pelas suas represálias contra sindicalistas, democratas, comunistas e nacionalistas bascos. É o mesmo caso de Antonio Juan Creix, que manteve as suas condecorações e pagamentos na democracia com um longo registo de torturas e assassinatos em Barcelona.

Estes são apenas alguns exemplos notáveis, aos quais se poderiam acrescentar centenas mais. Na Guarda Civil, um corpo com um histórico secular de crimes contra a classe trabalhadora e os trabalhadores rurais, vemos o mesmo. Basta dizer que o atual chefe da Guarda Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, reinstaurado no cargo por ordem judicial após ter sido destituído pelo governo de Sánchez, era filho de um militante da fascista Fuerza Nueva, à qual ele próprio pertenceu na sua juventude.

Do lado do aparato judicial, 10 dos 16 juízes e vários dos procuradores que passaram pelo Tribunal de Ordem Pública franquista (TOP), encarregado de julgar crimes políticos de 1963 a 1976, ascenderam «na democracia» ao Supremo Tribunal e ao Tribunal Nacional. Entre eles destacamos Timoteo Buendía, José F. Mateu, Antonio Torres-Dulce, Jaime Mariscal de Gante, Enrique Amat, José de Hijas, José Garralda, Antonio González, Luis Poyatos e Félix Hernández. Foram cúmplices até ao último dia das torturas da Brigada Político-Social e nunca abriram um processo, nem mesmo por lesões, durante 50 anos. Por seu lado, o juiz Ismael Moreno, notório direitista, que atualmente atua na Audiencia Nacional, provém da polícia franquista, na qual ingressou em 1974.

No que diz respeito aos altos cargos do regime franquista, a situação é semelhante. O politólogo e jornalista Lluc Salellas publicou há alguns anos um livro intitulado El franquismo que no se marcha (O franquismo que não vai embora), sobre o qual disse:

“Investiguei as vidas dos últimos 50 ministros de Franco e descobri que nenhum foi degradado pela democracia. Pelo contrário, metade foi parar aos conselhos de administração das grandes empresas, a outra metade à política”.

Um exemplo claro foi Rodolfo Martín Villa, ex-alto cargo do franquismo desde os anos 50 e ministro do Interior em 1976, quando cinco trabalhadores foram assassinados em Vitoria, e que acabou por ser conselheiro da Endesa e depois presidente da Sogecable. O presidente honorário da La Caixa, José Vilarasau Salat, foi nomeado diretor-geral da Telefónica em 1966 e, posteriormente, ocupou vários cargos de alto nível no Ministério das Finanças durante o franquismo.

Outro exemplo foi o de Antonio Barrera de Irimo, primeiro vice-presidente do governo franquista que assassinou o ativista anarquista Salvador Puig Antich. Depois, foi conselheiro da Telefónica, dos bancos Hispano-Americano, Hipotecario e Hispamer. Como afirma Salellas:

“Era o que dizia Félix Millet. Somos 400 famílias e somos sempre os mesmos”.

Um caso mencionado por Salellas é o de Demetrio Carceller, falangista e ministro de Franco, que fundou o império cervejeiro Estrella Damm. Ou o caso da família Urquijo, em que um irmão era ministro e o outro presidente da Iberdrola. Outros proeminentes figuras do final do franquismo, reconvertidos em democratas, também se saíram muito bem. O filho de Torcuato Fernández Miranda, Enrique Fernández Miranda, preside a Fundação Price Waterhouse Coopers.

E o que dizer dos oficiais do exército? Tal como no caso do aparelho policial e judicial, todos os altos chefes militares permaneceram nos seus cargos e mantiveram até hoje todos os privilégios materiais que lhes foram concedidos pelo franquismo (hospitais e residências de lazer privadas, salários elevados, etc.). Os poucos oficiais suspeitos de simpatia pela esquerda foram expurgados sem qualquer objeção dos governos socialistas em exercício. Foi o caso dos membros da UMD, que nunca recuperariam as suas carreiras militares, enquanto vários dos condenados pela tentativa de golpe de 23-F (ao nível de tenente ou capitão) continuaram as suas carreiras, com promoções importantes.

Para que possamos ver as credenciais democráticas, não mais dos velhos dinossauros franquistas do exército, a maioria dos quais já morreu, mas dos herdeiros que alcançaram a maturidade das suas carreiras «na democracia», lembremo-nos do episódio ocorrido há alguns anos, quando, num chat do WhatsApp de oficiais reformados da força aérea, um deles propôs, com a aprovação dos

Além disso, que «seria preciso fuzilar mais de 26 milhões de filhos da puta»; ou seja, 60% da população, pelas suas simpatias pela esquerda.

Este mesmo ano, mais de 40 militares reformados, todos com altos cargos no exército «na democracia», assinaram um manifesto de apologia ao franquismo, denominado Plataforma 2025, onde Franco é definido como «um soldado heróico» e retoma o nome de «Cruzada da Libertação», a guerra civil franquista de 1936-1939.

Os aparelhos policial, militar e judicial são a quintessência da reação no Estado espanhol, cuja irmandade de sangue reside nos privilégios materiais abusivos de que desfrutam, saqueando os cofres públicos que se alimentam do suor e da exploração da classe trabalhadora espanhola. Demolir este aparato do Estado é a condição básica, não só para o socialismo, mas também para alcançar direitos democráticos avançados.

Lições

Nem o regime atual nem a sua Constituição são capazes de enfrentar as transformações básicas para satisfazer as necessidades sociais e democráticas da maioria da população. Devemos apontar as tarefas democráticas inconclusas que exigem uma resolução: a proclamação de uma república democrática, a demolição até à raiz de um aparelho de Estado de juízes, militares e polícias herdado sem purificação do franquismo, a separação completa da Igreja do Estado, bem como o «direito de decidir» das nacionalidades históricas.

A soberania popular não pode consistir numa série de direitos políticos enumerados num papel; deve ser complementada pela propriedade coletiva, gerida democraticamente, dos alavancadores fundamentais da economia (a grande propriedade industrial, latifundiária, financeira e comercial) e dos recursos naturais dos nossos territórios, para os planear democraticamente, a fim de os colocar ao serviço do bem-estar geral e satisfazer plenamente as necessidades sociais prementes.

Em suma, vinculamos a luta por uma República democrática e avançada dos povos ibéricos, federados voluntariamente em pé de igualdade, à luta pela transformação socialista da sociedade, como primeiro passo para o estabelecimento de uma federação socialista dos povos europeus na antecâmara de um mundo socialista sem fronteiras.

Para enfrentar essa tarefa, a nova geração deve dedicar-se ao estudo da luta revolucionária contra o franquismo e a chamada “transição democrática”, a fim de extrair as lições corretas desses processos históricos e evitar os erros do passado, contribuindo assim para o sucesso da nossa luta atual.